特殊造型可拆套(司母戊鼎改名后母戊鼎,93岁考古学家为何要较真?)

Posted

篇首语:幽沉谢世事,俯默窥唐虞。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了特殊造型可拆套(司母戊鼎改名后母戊鼎,93岁考古学家为何要较真?)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

特殊造型可拆套(司母戊鼎改名后母戊鼎,93岁考古学家为何要较真?)

“只要我陪他们出去转一圈

回来就给一百万

我说,一百万?

一分钱我也不要!”

精神矍铄、字字铿锵

近日,因为一段采访视频

93岁的文物专家、考古学家

中国国家博物馆终身研究员

孙机先生连上几个热搜

“文物研究是科学,

做研究不是为了挣钱,

就是为了做这门学问。”

和文物、古籍打了一辈子交道

直到现在,鲐背之年的孙机

仍然坚持每周上一天班

但他也坚持

只为国家鉴定、研究文物

其他有偿的“鉴宝”邀约

无论对方出多少钱

“我谢绝这个东西”

“我是国家文物鉴定委员会的委员

如果国家从海外收回一批文物

我们要去看看(鉴定真伪)

别的一概不参加。”

在新华社的资料库中

搜索孙机的名字,就会发现

老人一字千钧、说到做到

他每一次面对镜头和采访

目的都是“为国鉴宝”

中国国家博物馆研究院名誉院长孙机(前)在讲解青铜“虎鎣”相关知识。新华社记者 李贺 摄

这张照片拍摄于

2018年12月11日

当日,国家文物局

划拨中国国家博物馆

青铜“虎鎣”入藏仪式在京举行

仪式上,流失海外的圆明园文物

青铜“虎鎣”正式重回祖国怀抱

年近九十的孙机

以中国国家博物馆研究院

名誉院长的身份参加活动

亲自讲解青铜“虎鎣”相关知识

2008年4月,从丹麦

成功追索回国的156件文物

在京举行开箱仪式

距今约4000年的玉钺等

夏商至元明时期的珍贵文物

得以重新展现在国人面前

那一次,也是孙机先生到场

介绍了这批文物的重要价值

“追索回国的文物以陶俑居多

包括汉代到明代

各个朝代的陶俑,可排成系列”

为“钱”鉴宝,他一概谢绝

为国鉴宝,他一丝不苟

网友纷纷为

孙机先生的文人风骨点赞

有关孙机先生的另一条热搜

是#司母戊鼎其实叫后母戊鼎#

这个词条引出了老人为还原史实

不放过“一字之差”的治学态度

“后母戊”青铜方鼎

是国家博物馆的镇馆之宝

但在很多人的印象中

当年的教材上,它的名字是

“司母戊鼎”或“司母戊方鼎”

一个“司”,一个“后”

看起来区别不大

前者似乎还更有“群众基础”

为什么一定要“较真”?

对此,孙老严谨地解释说:

“这个‘后’字,它是反文

就是反着写的。

看起来可以念成‘司’

实际上只能作‘后’讲。

《说文解字》里说‘司’是普通职工,

你想,一个普通职工,

能给他做这么大一个祭祀的鼎吗?

一千八百多斤,那不可能的事情,

所以它绝对不是‘司’,一定是‘后’,

因为后是有地位、有身份的”

被孙机纠正的“一字之差”

远不止这一处

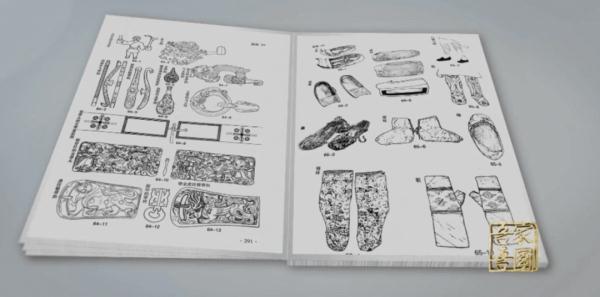

汉代文物“金缕玉柙”(xiá)

曾经被叫作“金缕玉衣”

“柙”是贴身棺材的意思

孙机等文物学家反复考证

认为这件文物是“柙”不是“衣”

它的名字和介绍也被及时修正

这种修正看似微小

但对做了一辈子文物研究的孙老来说

只有把这些东西弄清楚了

研究文物才算没有白费劲

“把道理讲清楚

有根据有证据地讲清楚”

是孙老最根本的治学原则

而这个治学原则

是他从自己的考古领路人

沈从文身上学来的

在考入北京大学历史系之前

孙机是北京市总工会的技术工人

沈从文先生是国家博物馆的研究人员

两个人的办公室就在彼此的隔壁

他们也因此而结缘

1951年故宫举办的敦煌艺术展

是让孙机下决心投身文物研究的契机

孙机还记得,在那次展览上

沈先生讲解的重点是供养人的服饰

……

从沈从文先生那里得到的熏陶

让孙机一生难忘

在北大历史系接受了严格的学术训练后

孙机下决心

要成为中国历史的打捞者和解读者

直到今天,他也没有忘记这份初心

九十多岁了,还努力地去干

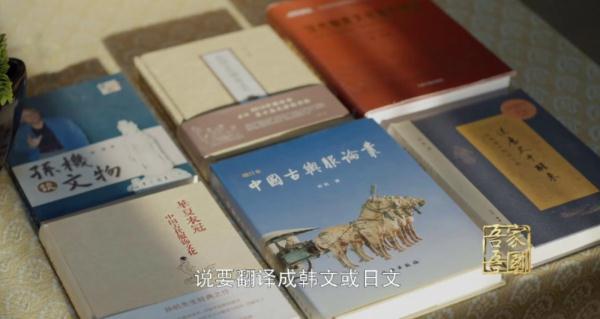

孙老家里最多的东西就是书

连原先的厨房都被改造成了书房

墙上还留着没拆的热水器

他如饥似渴地读书

也兢兢业业地写书

这些年来,孙老出版过

《汉代物质文化资料图说》

《中国古代物质文化》

等多本颇有影响的著作

后者还荣获第十届文津图书奖

令人惊叹的是,这些浩大的著作

都是孙老一个字一个字手写出来的

书中许多器物、仕女、车马的线描图

都是孙老一幅幅亲自手绘的

老人最不喜欢自夸

不愿多谈自己的成就

但听说他写的书

要被翻译成韩文和日文

就特别高兴

“把这个东西传到外国去,

是给中国长脸的。”

孙老这样理解自己毕生的事业

“文物研究本身就是去了解

这些古文物在历史上起什么作用。

中国五千年的历史

多少感动人的事情,多少文化成就

本身就是

我们现在增加文化自信的一个动力。

我大半生所做的

就是从历史上找文化自信,去找证据”

而对于他研究了一辈子的文物

老人的一段描述深刻而美好:

现今尊之为“文物”者,在古代,多数曾经是日常生活用品,以其功能在当时的社会生活中有着自己的位置。若干重器和宝器,只不过是将这种属性加以强化和神化。从探讨文物固有的社会功能的观点出发,它们如同架设在时间隧道一端之大大小小的透镜,从中可以窥测到活的古史。倘使角度合宜,调焦得当,还能看见某些重大事件的细节、特殊技艺的妙谛,和不因岁月流逝而消褪的美的闪光。

有风骨、有才华、有自信、有韧劲

有夜以继日的积累和沉淀

孙机老人代表着我国一批

潜心钻研的考古、文物学家

正是因为他们的执着和坚守

那些从漫长沉睡中苏醒的文物

才得以“开口”向世人讲述

它们的“身世”和承载的历史

为了让读者更好地了解孙老严谨的治学态度,我们找到了《新华每日电讯》于2005年刊发的一篇历史文化报道——《濮阳“中华第一龙”,原型是条扬子鳄?》,并对其进行了删减和摘编,在此重发,以飨读者:

谁才是“中华第一龙”?孙机为龙整理“家谱”

来源:2005年12月24日《新华每日电讯》

作者:丁永勋

中华民族被称为“龙的传人”,龙的形象和精神,已经深深渗入我们民族文化的血脉之中。但是,龙的形象起源于何时?我们的祖先创造这种神奇的图腾,灵感从何而来?它的原型是蛇、是蛙、是鳄?相关的猜测五花八门。但是,更有说服力的答案,还是应当到祖先留下的真实遗物———出土文物中去找。

推土机下抢救出“中华第一龙”

西水坡蚌塑龙。 图片来源网络

河南濮阳,这个豫北平原上的年轻城市,建市只有短短的20多年,却被称为“龙乡”“龙城”,这一切,都源于18年前文物工作者从推土机下抢救出的一堆贝壳。

1987年夏,为解决工业和城市居民用水,建市不久的濮阳市在老城西南角的荒地西水坡修建一座引黄供水调节池,在配合施工的考古调查中,工作人员在调节池的西南部发现一处仰韶文化聚落遗址。当叠压在最深处的文化层被清理出来之后,人们惊呆了,一组远古时代的墓葬遗址出现在眼前。

考古学家在这里发现了许多奇迹,其中最神秘的是一座编号为M45的古墓。45号墓是一座土坑竖穴墓,南北长4.1米,东西宽3.1米。它奇特异常,南边圆曲,北边方正,东西两侧尚有一对弧形小龛,一位男性墓主头南脚北地仰卧于墓中,周围葬有三具殉人。特别奇怪的是,在墓主骨架两旁,有用蚌壳排列成的图形。

据西水坡遗址发掘现场负责人,原濮阳市文化局副局长孙德萱介绍:最先发现的是东边的一个,当蚌塑图形被整个清理出来以后,在场的很多人一眼就认定:是龙,等到西边的虎出来以后,大家就更确定了。龙虎的形态都颇生动,其头均向北,腿均向外。在墓主脚下,还有蚌壳排列成的一处三角形,旁边还有两根人腿骨。同时,在45号墓室以外的同一层位上,另有两处也用蚌壳排列的龙、虎、鹿等动物图形,这两处图形和45号墓排成一南北直线。

墓葬的年代无论是通过考古学的研究还是碳十四的测定,都把它限定在距今6500年前左右。这座墓葬的现象新奇独特,前所未见,令人惊诧。

濮阳自古就有“颛顼遗都”之称,这里发现了中国最古老的龙虎图形,消息不胫而走。加之正好赶上龙年春节,消息曾轰动一时,自然也引起海内外学术界的极大关注。后来,墓中蚌壳摆塑的龙形图案,因年代最早、形象逼真,被一些专家学者誉为“中华第一龙”,濮阳也因此获得了“龙乡”“龙城”的称号。“中华第一龙”还上了小学6年级全国统编语文课本。

考古学家梳理龙的形象,整理龙的家谱

有学者仔细研究了西水坡蚌塑龙的形态后认为,它的形象来源于鳄鱼。那么,古人用来记录天象的“龙”,与后来演化为中华民族图腾和权力象征的龙有着怎样的关系呢?它是不是真正的“第一龙”呢?

其实,除了濮阳发现的“中华第一龙”之外,全国还有很多地方都声称发现了“第一龙”。比如,同样是距今6000多年的宝鸡百首岭仰韶文化半坡类型彩陶龙形图案被重新提出;湖北省黄梅县也发掘出距今5000年至6000年的鹅卵石摆塑的龙形;山西省陶寺龙山文化墓地出土了接近于商代青铜器龙纹的彩绘蟠龙纹图案;还有近年发现的甘肃马家窑彩陶“龙”形图案。这些图案有的似鸟,有的似鱼,有的似蛙,但都被称之为“龙”。年代更久远的是辽宁阜新查海遗址出土的龙纹陶片和石塑龙。根据多种方法测定,查海遗址的年代竟距今8000年左右。

著名文物专家、国家博物馆研究馆员孙机先生,系统梳理了这些出土文物中龙的形象。为我们整理出了一个龙的“家谱”:

首先,他给“龙”下了一个简单的定义:和我国最早的文字甲骨文中出现的象形之龙字相同或相近的图形都可以称之为龙。由此出发,他认为,中国现在常见的龙的形象是在红山文化中创造出来,为商代所继承、发展并初步加以规范的,他称之为“真龙”;而在甲骨文之前的一些原始艺术品中的形象,似乎与龙有关联,但和龙字差别较大的统称为“前龙”;同样是早于甲骨文的这类形象,但与龙字一致或近似,与后来的龙之造型有传承关系者,称作“原龙”。

用这个“家谱”可以给西水坡的蚌塑龙找一找“历史定位”。它和甲骨文龙字的差别还是很大的,只能称为前龙。古脊椎动物学家考察了其身体各部分的比例关系后认为,它的原型应是一条扬子鳄。而西水坡45号墓之蚌龙、蚌虎和三名殉葬者围绕着墓主人,显然处于从属的地位,而在此墓以南还发现了另外三处蚌砌遗迹,其中还有人“御龙升天”的图像,更说明这里的龙不过是主人的坐骑而已。

据此,孙机先生认为,以上所说的年代较早的各种龙的形态,都可以划入“前龙”的范畴。而与后来的龙有传承关系的“原龙”,典型的就是红山文化中的玉龙。玉龙在内蒙古、河北、辽宁、吉林等地均曾出土,很多都是躯体蜷曲,前端明显有猪的特征,所以又被称作玉猪龙。

出土于内蒙古的“蜷体玉龙”(新石器时代红山文化)新华社资料照片

红山文化玉龙的这些特点被商代继承下来,并不断发展。商代妇好墓出土的蜷体玉龙就是很好的例证。由此一路下来,经过不断完善、美化,就有了我们今天常见的喷云吐雾、威风凛凛的龙的形象。

综合整理自央视网、@央视新闻、《新华每日电讯》、新华社报道、网友评论等

来源: 新华每日电讯微信公号

相关参考

...都安阳历史悠久,在此出土的“殷墟”、“甲骨文”、“司母戊鼎”、“妇好墓”等无人不知、无人不晓,当地的美食也是如此,扁粉菜、道口烧鸡、三不沾都全国闻名。

...都安阳历史悠久,在此出土的“殷墟”、“甲骨文”、“司母戊鼎”、“妇好墓”等无人不知、无人不晓,当地的美食也是如此,扁粉菜、道口烧鸡、三不沾都全国闻名。

环保C1100紫铜线(我在陕博产生了一个疑问:青铜是如何冶炼出来的?)

...们脑海中最先浮出的画面大多是雄伟庄严的后母戊鼎,是造型精美的四羊方尊,是寒光凛凛的越王勾践剑,心中升腾起对古人高

环保C1100紫铜线(我在陕博产生了一个疑问:青铜是如何冶炼出来的?)

...们脑海中最先浮出的画面大多是雄伟庄严的后母戊鼎,是造型精美的四羊方尊,是寒光凛凛的越王勾践剑,心中升腾起对古人高

环保C1100紫铜线(我在陕博产生了一个疑问:青铜是如何冶炼出来的?)

...们脑海中最先浮出的画面大多是雄伟庄严的后母戊鼎,是造型精美的四羊方尊,是寒光凛凛的越王勾践剑,心中升腾起对古人高

...工艺仿制的错金银云纹犀尊。新华社记者金良快摄你知道后母戊鼎等国之重器是如何进行保护和复制的吗?你见过形神兼备的珍贵手迹临摹吗?你了解拉曼光谱分析仪、三维视频显微镜等文保设备的奥秘吗?在中国国家博物馆近...

...工艺仿制的错金银云纹犀尊。新华社记者金良快摄你知道后母戊鼎等国之重器是如何进行保护和复制的吗?你见过形神兼备的珍贵手迹临摹吗?你了解拉曼光谱分析仪、三维视频显微镜等文保设备的奥秘吗?在中国国家博物馆近...

改名哪位大师最好(两岁失去自己的母亲,崇拜曹操而改名的近现代国画大师)

两岁失去自己的母亲,崇拜曹操而改名的近现代国画大师徐操在往期的书扬文化的推送中,除了古代的书画家之外,最近也推送了一些国外的著名的油画家的作品,但这些作品大多离我们比较久远,本期书扬文化就来给小伙伴推...

...为贾湖骨笛杜岭方鼎,兽面乳钉纹铜方鼎的“别称”,比后母戊鼎早300年,青铜器上布满了兽面纹样也称饕餮纹。图为杜岭方鼎(兽面乳钉纹铜方鼎)“妇好”鸮尊,位列馆藏“九大镇

欧式全铜化妆镜(动图丨河南博物院有这些“硬核宝物”,值得一看)

...为贾湖骨笛杜岭方鼎,兽面乳钉纹铜方鼎的“别称”,比后母戊鼎早300年,青铜器上布满了兽面纹样也称饕餮纹。图为杜岭方鼎(兽面乳钉纹铜方鼎)“妇好”鸮尊,位列馆藏“九大镇