滚筒服装印花机(纺织机器和纺织工厂的出现给英国的纺织产业带来了怎样的效益?)

Posted

篇首语:人生于世,委屈在所难免,消化了就是成长的动力,消化不了就会变成脾气。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了滚筒服装印花机(纺织机器和纺织工厂的出现给英国的纺织产业带来了怎样的效益?)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

滚筒服装印花机(纺织机器和纺织工厂的出现给英国的纺织产业带来了怎样的效益?)

引言

尽管最早的纺纱机器(如珍妮机)尺寸较小,适合家庭和原始工业化生产环境,但更复杂技术的机器发明之后,却需要集中化生产。几代人之前的印花的发展,在很多方面就预示了纺纱的发展道路。在某些情况下,建立大型工厂所需的资金,来自棉布印花厂本身。

棉麻粗布制造商和商人企业家,也热切希望通过投资新的昂贵的棉纺织机器,或建立全新的设施来扩大生产。机械化的实现,需要付出昂贵的代价。当印度的纺纱机依然还是以轻型织机和便宜的纺车为主的时候,欧洲用于纺纱、织布和整理布料的机器,随所需的投资规模而日趋复杂。

▲珍妮纺纱机

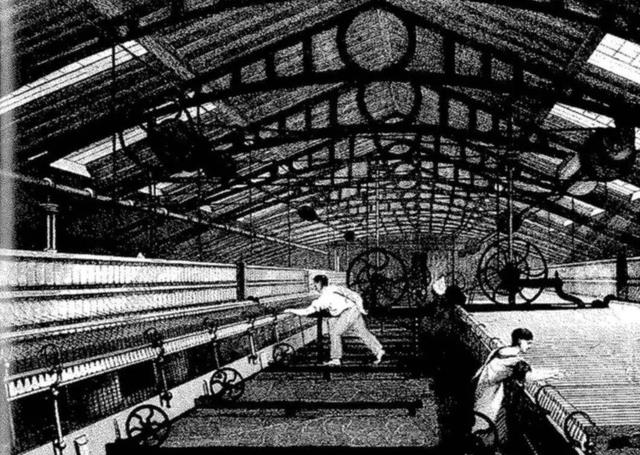

早在1780年代末(当产业经历第一次危机的时候),人们就发现,破产是最主要的不稳定因素。在那个时期,英国棉纺织业的厂房和机器价值200万英镑。十年之后的世纪之交,棉纺织业的资产据估计已达500万英镑,而到1830年则达到1500万英镑。产业中人的规模甚至比机器更让那个时代的人叹为观止。在英国棉纺厂工作的概念,和手工生产有着惊人的区别。

棉纺厂雇用着成百甚至上千的男男女女和儿童,他们居住在杂乱的城郊宿舍的肮脏不堪的环境中,着实令访客们即惊讶又害怕。到1841年,曼彻斯特已经有128家棉纺厂,其中有十二家雇用的工人超过500名,最大的一家给1300人提供了工作。看到曼彻斯特的一家棉纺厂之后,美国人本杰明·西利曼(Benjamin Silliman)声称,为“它们所产生的肉体的,尤其是灵魂的罪恶”而感到遗憾,但他并不“愿意和那些指责生产商,但又不告诉我们没有他们,我们该怎么办的人同流合污”。

▲曼彻斯特棉纺厂遗址

特别是居住在扩张中的工业城镇的妇女和儿童的条件,越来越引起人们的关注。如果说印度的棉纺织生产,是以形成了生产专业化版图、集中在印度次大陆特定区域的织布村庄为基础,那么欧洲新兴的棉纺织业的与众不同之处,则是它惊人的集中性。早在1811年,博尔顿(Bolton)方圆五十英里的区域,就有650家工厂。三十年之后,英国1105家棉纺厂中的70%都在兰开夏郡。

1815年,曼彻斯特的90家棉纺厂,给11000名工人提供了工作,在接下来的二十五年里,这一人数增加了三倍。棉纺织接管了整个地区的经济,在1800至1840年间,超过三分之一的兰开夏郡人口都在棉纺织行业中找到了工作。1830年代蒸汽动力替代水力机器的应用,更加将棉纺织制造集中在兰开夏郡屈指可数的几个地区。到1838年,曼彻斯特、奥尔德姆(Oldham)、伯里(Bury)、洛奇代尔(Rochdale)和惠利(Whalley)各自都有上百家棉纺厂,几乎占到了英国棉纺织生产的半数。

▲曼彻斯特棉纺厂

在人类的历史上,还没有过如此有限的区域,为世界各地如此多的消费者进行生产。全球生产不再依靠工人的数量,不再依靠上百万的纺纱匠和织布匠用简单的工具繁忙地生产布料。工业产值不是以雇用的人数多少,而是与机器的能力成比例。在英国,棉纺厂从来没有像印度和中国的棉纺织生产那样雇用上百万的工人。它的生产节奏不再由季节或收获条件来决定。英国的工厂需要、也能获得大量而稳定供应的原棉,而在印度,雨季的不足会影响棉花的供应,有时候会导致生产陷入停顿。几百年来,纺纱曾依赖于空气中的湿度,它根据地方和季节的不同而影响着生产率。

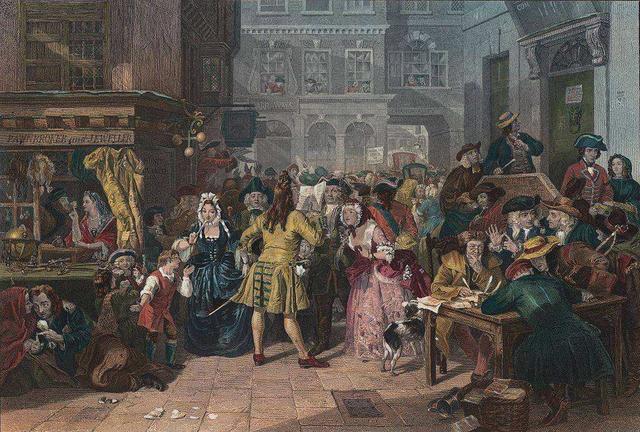

连18世纪中期之前在欧洲最接近于工业化体制的棉布印染,也是一项季节性的生产活动,冬天几乎没有生产,因为好的印染效果只有在暖和的温度下才能获得。而工厂的脚步却是永不停歇的,这点从19世纪早期议会争论中,从恩格斯、马克思等人的谴责中早已被众人所知,它们还揭露了工业劳动真正的新性质:生产的持续性,也就是动作的重复和产品的不断生产。有两幅相隔五十年的绘画,抓住了产业变化的性质。

▲纺织厂里的童工

工厂为劳动实践制定了严格的规矩:工作时间、预期生产能力、休息时间和行为举止都有规章制度。这标志着它与以家庭实践为基础,或以制造与其他家庭生产活动一体化为基础的非正式的组织形式有了区别。与此同时,规章制度通过普遍而广泛的工作去技能化,重新构建了既有的以性别区分劳动力的概念。它带来了标准化:18世纪晚期和19世纪的棉纺织工厂,开创了以长时间可预测性和一致性为基础进行生产的概念。

和分包制不同的是,布料的图案、它的后期处理和质量,不再由个体生产者决定。一家工厂的产品,很可能无法与另一家工厂的产品相区分(实际上,技术应用的趋同有助于这一进程),它与给欧洲贸易公司带来很多麻烦的印度个体织布匠的个性化生产有很大的不同。为了获得高平的生产率,工作实践和生产方式的标准化最终得以确定。工厂把自身与基于技术的劳动力分工(女性纺纱和男性织布;布料的不同品种等)和地理上的专业化(织布村庄专业生产某种布料品种)区分开来。

▲工业革命时期的英国民众

它把所有的工序归入生产一体化当中,这种生产不再依赖于印度和中国棉纺织品生产中以之为特色的织匠头目、经纪人和其他中国人。在工厂里,所有的生产活动都在单独的一座多层建筑的范围内进行,产品的实际生产按楼层进行,常从顶楼开始,顺着楼层往下生产,因为机器越来越重(因而无法安放在高楼层),最后是等待打包和运走的成品布料在棉布印花当中。这一生产活动越来越与整个棉布生产工序一体化-使用滚筒印花机是十分昂贵的,因此在大批量生产中才有效率。

如今,一次着色300码-19世纪末之前使用的标准-算不上是大规模生产,但和印度工匠用简陋的木刻板制作一种图案或者颜色,甚至和在18世纪中期的欧洲自身相比,都已经提高了很多倍参观英国西北部棉布印花企业的美国旅行家纳撒尼尔·卡特(Nathaniel Carter)评论说,“工序简单而快捷。一天印花的棉布达几千码,手工劳动极少。

▲佣人的服饰

布料经过滚筒,滚筒以蒸汽作动力,自己加布料,从下方的染槽中获取染料”。这样的工业化系统不光大批量制作一种图案(显然依赖于销售最终产品市场的规模),而且可以同时制作多种图案。虽然很难确定印度或奥斯曼的印染匠能够制作几种图案,但是一家普通的欧洲棉纺织厂,在任何时候都能够生产出数百种图案。几百年来,印度手工艺人的行事,都遵循着一种美学语言,它是把实践、特殊技艺的使用,与从中间人和商人那里得知的远方市场的品位融为一体的结果。在欧洲的工业化体制中,图案设计成为雕刻艺术家,而不是手工艺工人的专门工作。

图案和印花的情况,就是工业化生产体系中占统治地位的这种逻辑的例子。决定企业成功的,不再是像印度或18世纪欧洲的工匠那样与众不同的技艺或某个人的名声,而是对提供竞争优势的生产手段和产品的开发权的保护。就拿棉布印花来说,它的成功就是开展活动对设计图案自身加以保护的结果。这些活动首先在英国,然后在法国开展起来,以确保设计的图案的使用权在某一时期(三至六个月)内得到保护。它使得那些投资开发和销售新图案的公司,合法保留开发它们的权利,以免那些仿冒者,就像当时有人说的那样,“通过(商店)橱窗,无需打破一扇玻璃”就可以窃取。

▲英国人的日常服饰

对于“发明”不管是图案方面还是机器方面-的保护,成为一个产权明晰的社会制度与众不同的特色。这样的权利也不是永久给予的:图案受到的保护是几个月,大多数技术创新的专利有效期是七年,之后便可以被自由使用。不过,为开发设置暂时的框架,可以确保新发明甚至在已有发明的“有效期”之前就能够取代它。

结语

工业资本主义的时间维度很难表达,就算没有落入工业化之前静态实践的假设当中,机械化的工业生产所包含的活力也是前所未有的:工厂被描述为如雨后春笋般出现,产品不断地变化,工人们轮番上下班。对于企业家、工人和消费者,它变成了一个不稳定的世界,而在这个世界的未来,西方在增长和发展,而亚洲却陷入了工业退化。

相关参考