液体温度计的测温原理是什么(固液气三态互换,吸放热自有定规,初中物理解析之二——物态变化)

Posted

篇首语:心宽一寸,路宽一丈,若不是心宽似海,哪有人生风平浪静。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了液体温度计的测温原理是什么(固液气三态互换,吸放热自有定规,初中物理解析之二——物态变化)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

液体温度计的测温原理是什么(固液气三态互换,吸放热自有定规,初中物理解析之二——物态变化)

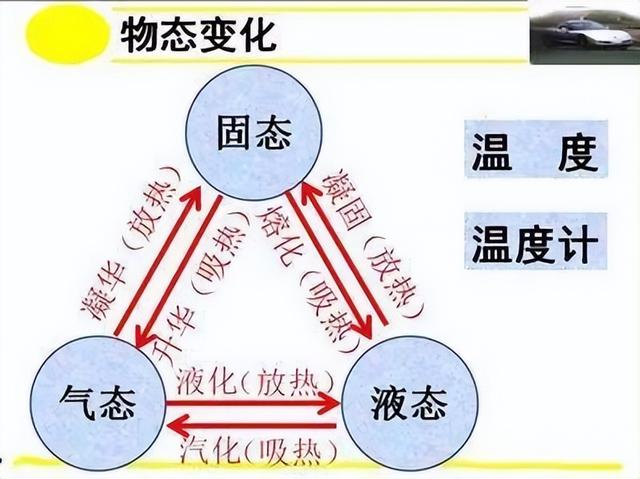

物理是研究自然规律的一门科学,独特的地球及附近的水循环造就特殊生态环境,是生命赖以存在的必要条件。进一步研究发现,很多物质都有“固液汽”三态,它们间是可以互相转化,而转化过程也是有规律可循的。

初中物理第二章就是研究这一神奇的物态变化。与前一章的声现象同样是自然科学的一大分支。研究方法也是从人们常见的自然现象开始,然后不断深入。只是有些热现象的内在规律更加隐蔽,需要我们更加专注方可找到规律。

因此在本章学习研究中,我们不仅要擅于观察分析自然现象,还须设计一些特殊的实验,研究一些不常见的物质的三态转化,从中透视其规律。有些实验还需精确的测量,记录数据,再利用数学手段加以分析处理,方可更加明确的显示规律。

伴随着物态变化的是吸热与放热,这也是之所以把三态变化归入热现象的原因吧。三态变化本质是因吸热与放热而引起物体内部能量变化,进而导致状态的转变。而吸放热又必然引起环境温度的变化,因此状态变化必然与温度相关。

研究三态互相转变,精测温度是必须的,至于热量的传递目前初中生还没有掌握相关要概念,实验只能是半定量进行,课本中安排的图象法表示温度随加热(散热)的变化曲线已经是较高要求了。

对本部分研究还是要重视对现象的观察分析,并利用相关结论分析解释一些新现象。至于灵活应用、综合分析一些新场景的实际问题,要建立在学生理解基础的前提下,属较高要求,要循序渐进,不要盲目加量,以免挫伤学习积极性。

第一节 温度 物态变化

一、教学目标

1.知道温度意义和表示方法

2.掌握温度计构造、原理、使用方法。

3.了解体温度的构造和工作原理。

二、教学重点

1.温度的概念及常用单位

2.温度计的原理、结构和使用方法

三、教学难点:体温计的特点与使用

四、教学过程

(一)温度

1. 物理意义:表示物体冷热程度的物理量。

2. 表示:字母 t

(二)温度计

1. 原理:热胀冷缩; 物理方法:转换法

2. 构造: 玻璃泡又叫贮囊、内部有毛细管玻璃管、测温物质(酒精或水银)

(三)摄氏温度:标准大气压下,冰水混合物为 0 ℃,沸水为 100 ℃,其间100等分,每一分对应1摄氏度;

(四)测温

1. 量程: 0℃~100℃

2.分度值: 1℃

3. 使用:

会选——满足量程

会放——测温泡与被测密接

会读——液柱稳定后再读,测温泡不离开测温物体,视线垂直温度计与上液面平齐

会记——注意单位与零刻线上,若在零刻线下测读为负值。

(五)体温计

1. 量程: 35℃~42℃

2. 分度值: 最小分度值0.1℃

3. 构造:玻璃泡上方有细弯缩口

4. 特点:可以离开人体读数,用后复位得用力甩一甩

五、备注与思考

1.温度是表示物体冷热的物理量,测量物体的温度要用温度计,测温原理是利用温度计某种液体热胀冷缩的特性,常用的测温物质是水银与酒精。温度计有四部分组成:测温泡,玻璃管,测温物质,体温计在测温泡与毛细管处有一个很细的缩口,作用是降温时测温物质断裂而不回落,利于读数。

2.温度的概念难度不大,但在让学生深刻理解仅讲一下是不够的,可通过自制温度计并详细介绍过程,最好让学生亲自动手做一做,以加深印象,促进理解,效果更好。温度计的刻线原理、使用方法,都当在认真操作与观察实验的基础上,总结出来才好。

3.对于物态变化问题,也是学生常识了解比较少的内容,授课时不能忙着赶进度,要根据学生实际,尽量采用实验探究的方法,创造条件让学生通过观察视频,实物进一步去认识现象,分析现象,进而掌握现象。

能动手的实验的一定要让学生自已操作,如认识温度计,讲多少遍都跟不上学生自已实际测量一遍掌握的透彻,初中授课千万不要走向“代劳”,学习是学生自已的事,老师是不能代劳的。必须他们亲手操作,新身体验才能深刻理解,灵活应用。

第二节:熔化和凝固

- 教学目标

1. 知道熔化和凝固的概念及规律特点;

2. 了解熔化吸热、凝固放热在生活中的应用。

二、教学重点

1、掌握熔化和凝固的物理意义

2、初步了解晶体和非晶体的区别

三、教学难点

深刻理解熔化与凝固的图象的意义

四、教学过程

(一)物态及物态变化

1.物态:物体的状态——固态,液态,气态。

(1)固态:有固定的形状与体积的物质状态

(2)液态:有固定的体积但没有固定的形状

(3)气态:无固定的形状与体积,能充满容器的整个空间。

2.物态变化:物体的三态之间可以相互转化,这种变化统称物态变化

(二)熔化与凝固

- 熔化

(1)概念:物体从固态变成液态的过程叫熔化

(2)条件:达到一定温度并持续加热

(3)规律:有些物质熔化前后随加热温度升高,熔化过程中温度不变,这种物质叫晶体,这个温度就是熔点。有些物质加热时持续升温,由固态逐渐变软再变成液态,这积物质是非晶体,没有固定的熔点。

2.凝固

(1)概念:物体从液态变成固态的过程叫凝固

(2)条件:达到一定温度并持续放热

(3)规律:晶体凝固前后随放热温度降低,但在凝固过程中虽然放热但温度值保持不变,这个温度就是凝固点。同一种物质的熔点与凝固点相同,往往都称为熔点。非晶体没有固定的凝固点

(三)熔化热与凝固热

- 熔化热:晶体在熔点熔化过程中吸收的热量叫熔化热。

- 凝固热:液体在凝固点凝固成晶体时放出的热量叫凝固热。

- 晶体与非晶体。对确定的晶体,熔点与凝固点是一样的,熔化热与凝固热也是一样的。非晶体没有固定的熔点与凝固点,也没有确定的熔化热与凝固热。

五、备注与思考

- 关于物态与物态变化,初二学生没有多少感性知识,因此课堂要把课外的事例拉进课堂,加以详细分析说明,让学生联系实际理解物质的“三种状态”,对物态变化要通过具体的实验现象观察,然后师生共同总结,并结合课本定义并赋名。

- 关于晶体与非晶体,课本中借“有无固定的熔点”,给出晶体与非晶体最本质的区别,但晶体与非晶体的全面介绍是高中内容,这里不必过高要求,点到为止,以免增加学生负担。

- 关于图象,初中物理课本上有很多图象反映物理规律,莫认为学生能够理解图象的意义,其实不然,数学上学生首次接函数图象应大初二下学期,在初二上学期的物理课上,就要学生理解声音图象,熔化曲线,有点想当然。因此,对课本上出现的图象,不必太当真,形象介绍即可,不必深究。

第三节 汽化和液化(1)

一、教学目标

1.知道物质的液态和气态之间是可以转化的。

2.知道汽化的两种方式:蒸发和沸腾。

3.知道液体沸腾时的温度特点。

二、教学重点

1、掌握汽化与液化的概念

2、掌握汽化的两种方式——蒸发与沸腾

三、教学难点

液体沸腾的特点

四、教学内容与过程

(一)汽化

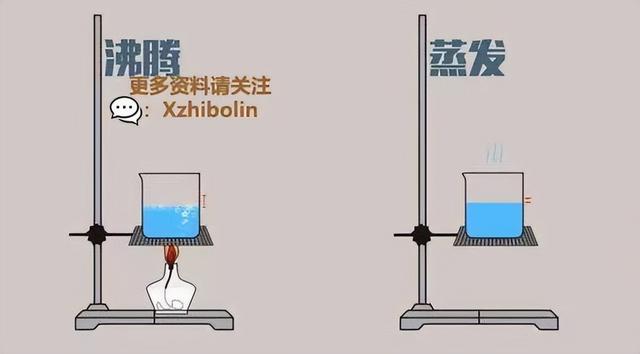

1.概念:物体由液态变为气态的过程叫汽化,包括蒸发与沸腾两种方式

2.蒸发

(1)定义:蒸发是液体表面的汽化现象,

(2)影响因素:温度,表面积,表面空气流动速度

(3)效应:蒸发要吸收热量导致变冷

3.沸腾

(1)定义:液体表面与内部同时发生的剧烈的汽化现象叫沸腾

(2)条件:达到一定温度且持续加热

(3)沸点:液体沸腾时的温度,与液体性质、液面压强有关。

(4)常见物质的沸点一览表(一标准大气压的情况下),表面气压升高,沸点升高。

五、备注与思考

1.汽化与液化内容较多,且学生对相关现象知之不详,因此要注意节奏,控制速度,分两节课处理为宜;

2.关于图象,课本中已从识图发展成为绘图,鉴于学生的接受水平,建议以老师操作为主,重在引发学生从形象上感受,慢慢渗透,以期逐步认识到熟悉。

3.对蒸发可以从现象分析与定性实验相结合处理,沸腾可以引入定量实验与现象观察而逐步达成深入了解。对于沸腾前后气泡的变化,即:沸腾前气泡上升并缩小;沸腾后气泡上升并扩大。

第四节 汽化和液化(2)

一、教学目标

- 知道蒸发与沸腾的相同与不同

- 影响蒸发快慢的因素。

3. 知道气体液化概念与效应、方法

二、教学重点

液化过程对外放热

三、教学难点

理解液化的两种方法——降温与加压

四、教学内容与过程

(一)蒸发与沸腾的异同

1.相同:同属气化,同需吸热,

2.不同:缓激不同,表面与整体不同

(二)影响蒸发快慢的因素

1.温度:液体温度越高,蒸发越快

2.表面积:液体与空气接触的表面积越大,蒸发得越快

3.表面空气流动:液体表面空气流动的速度越快,蒸发得越快

(三)液化

2.种类:降温与加压

2.效应:液化过程对外放热

五、备注与思考

1.气化分两种蒸发与沸腾,而蒸发与沸腾又有各自较为复杂的情况,因此气化比液化要复杂得多,因此本节课要用一半左右的时间,复习气化知识,使学生更熟练的掌握其概念规律与异同。

2.液化现象学生几乎没有概念,教学中应以实验加强学生的感性认识,包括降温与加压两种方式,对其液化时放热可与汽化需吸热,凝固可放热对比给出。

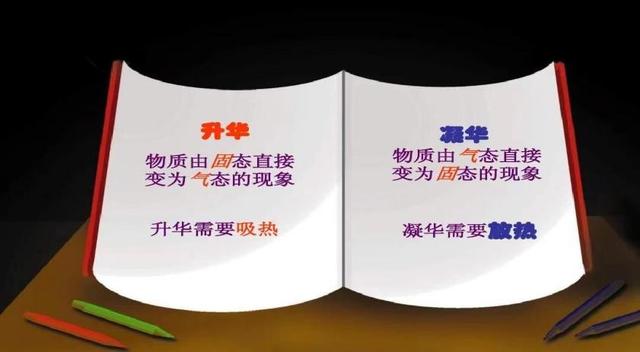

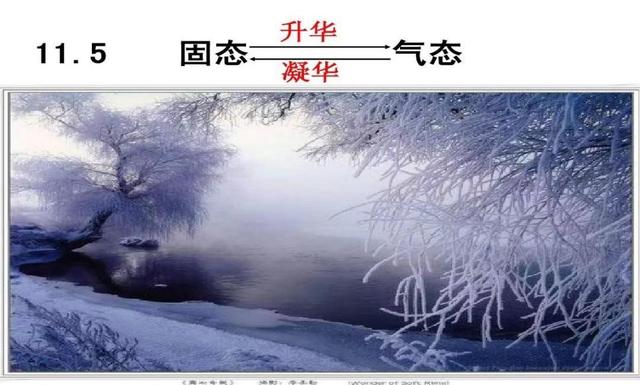

第五节 升华与凝华

一、教学目标

1.知道升华和凝华的概念,凝华与升华是互逆过程;

2.知道升华过程吸热,凝华过程放热;

3.了解生活中的升华和凝华现象。

二、教学重点

升华和凝华的定义吸放热

三、教学难点

升华和凝华的现象与分析

四、教学内容与过程

(一)升华

1.定义:物质由固态直接变成气态的过程叫升华

2.吸热:升华的过程需要从外界吸收热量

(二)凝华

1.定义:物质由气态直接变成固态的过程叫凝华

2.放热:凝华的过程中对外放热

(三)实验与现象解析

(四)水循环

地球周围的水循环:地球上有各种生命体的存在,都依赖水循环而营造的特殊环境。江河湖海及土壤中的水,经太阳照射加热而蒸发变成气态,随大气流动升入高空因降温而液化(凝华)、凝固,转化成液态或固态,再以雨雪等降落大地,流入湖河海,渗入大地,再次被太阳照射蒸发......

五、备注与思考

1.升华与凝华学生感受更弱,教学中要在做好实验的基础上建立概念,然后再列举自然界的事例,共同分析,加深体悟,担高认识。

2.关于地球周围的水循环系统,是地球生命的赖以生存的特有环境,在这里做些介绍是必要的,但限于学生地理知识学得还少,对地球的理解还不多,因此不宜讲得太多太深,仅是大致分析一些水在循环过程中的三态变化,作为本章应用内容,相互关联就好,务必不要太多的发挥,发免增加学生负担而影响学习积极性,有些版本的教材就没有单独列为一节,也就是作为例了稍有介绍而已。

六、中考题选析

【真题1·南京市】如图所示的物态变化过程中,放出热量的是( )

【答案】A

【解析】冬天嘴中哈出"白气",是由水蒸气遇到外冷空气迅速降温液化形成的小水滴,真正的气是看不到的,看到的是雾珠,属于液化现象是热量,故A正确;冰的熔化是固态变液态,这一过程中要吸收热量,故B 错;湿衣服变干是液态变气态,属于汽化现象要吸收热量,故C错;樟脑球变小是固态直接变成气态,属于升华现象吸收热量,故D错;应选A。

【考点定位】物体有三态变化,有的是吸热过程,有的是放热过程

【真题2·常州】市场上有一种“55℃保温杯”,杯子外层材料隔热,内层材料导热,内外夹层中充有“特殊物质”。当开水倒入杯中后,水温立即下降,达55℃时能保持较长温度不变。“特殊物质”在55℃时 ( )

- 一定处于固态

B.一定处于液态

C.一定处于固、液混合态

D.以上情况都有可能

【答案】C

【解析】开水倒入杯中迅速降温,达55℃时较长时间保持温度不变,这时“特殊物质”的温度与水的温度相同,它们之间不再发生热传递。此前这种物质是固态,遇开水传热升温并熔化吸收了开水的热量并降温。达55℃不变,说明其熔点就是55℃。当水温再降时这种物质就要凝固放热,保持水温较长时间不变。因此,作为设计制造考量,应使杯中物质在此时处于固液混合态;故应选C。

【考点定位】物态变化——凝固时放热,熔化时吸热

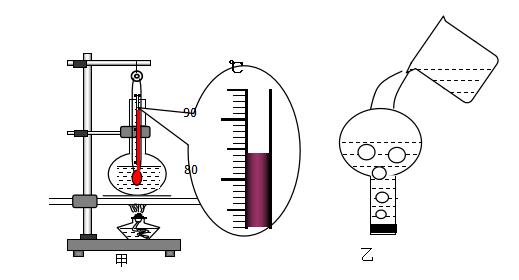

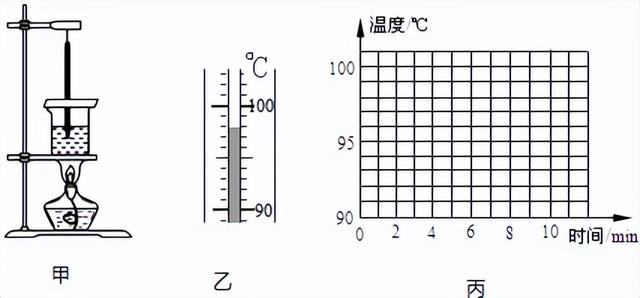

【真题3·连云港】 用图甲所示装置“观察水的沸腾”实验:

(1)图甲所示烧瓶中水的温度为 ℃。

(2)杯中水沸腾后用酒精灯继续加热,温度计显示的温度 (填“升高”、“降低”或“不变”)

(3)杯中水沸腾后撤去酒精灯停止加热,水停止沸腾,一组用橡皮塞塞住瓶口,并将烧瓶倒置,再向烧瓶底部浇冷水,如图,发现烧瓶中的水又重新沸腾了,这是因为 ;另一组在烧瓶口上放一个乒乓球,然后继续加热,发现乒乓球跳离瓶口,这说明水蒸气的 能转化为乒乓球的机械能。

【答案】(1)84 (2)不变. (3)水的沸点随气压的减小而降低 内

【解析】、

(1)温度计的分度值是1℃,所以烧瓶中水的温度是84℃。

(2)液体沸腾时吸收热量温度不变,故温度计的示数不变。

(3)停止加热无热量的持续传递,水停止沸腾,塞住瓶口并将并烧瓶倒过来,再向瓶底浇冷水,烧瓶内水蒸气因降温液化,气压减小,水的沸点降低到当时水温之下,水又重新沸腾。在烧瓶口上放置一乒乓球,继续加热,发现乒乓球被顶起,在此过程中水蒸气的内能转化为乒乓球的机械能.

【考点定位】水的沸腾 沸点与气压的关系

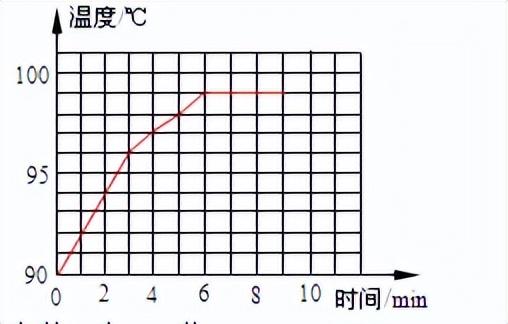

【真题4.淮安市】(5分)如图甲所示,是“”研究水沸腾时温度变化特点的装置图.

(1)实验过程中,依据观察到的 现象,判定水开始沸腾.

(2)图乙是实验第5min时温度计的示数,将其示数记到下表中.

时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

温度/℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 |

(3)根据上表数据,在坐标纸上中画出温度与时间的变化曲线.

(4)通过实验可知,水沸腾时,温度 (选填“逐渐升高”、“保持不变”或“逐渐减低”);停止加热,谁不能继续沸腾,说明沸腾过程中水需要继续 .

【答案】(1)水的内部产生的大量气泡,上升到水面破裂;(2)98;

(3)

- 保持不变,吸热.

【解析】

(1)水沸腾前和沸腾时气泡的变化情况不同:沸腾前杯底受热向气泡内蒸发,气泡膨胀增大而上升,上升过程中水的温度比杯底低,气泡内水蒸气液化气泡体积减小。沸腾时,水中上下温度相同,气泡在上升过程中受水的附加压强减小,体积逐渐增大,到达水面处破裂;

(2)实验第5min时温度计的示数在90℃-100℃之间,分度值为1℃,所以第5min时温度计的示数是98℃.

(3)根据表格中数据描点然后连线即可作出水沸腾的图象;

(4)由表中数据可见,水温升到99℃时,继续加热但温度保持不变,说明水沸腾时特点:尽管吸热但温度不变.

考点:观察水的沸腾现象

从过去的中考题看,本部分的考题要求还是比较高的,两大部分,一部分是物态变化现象分析及其应用,但这部分题大多不是直接判断,而是比较间接的应用,需要深入的理解综合分析,方可得到结论,对初中学生确实有难度,初二不需达到这么高的要求。

如冬天哈出来的“白气”成因是什么?并判断是吸热还是放热?看起好像很简单,其实过程还是比较复杂的。寒冷的冬天室外,从嘴里哈出来的气当然是热的,里面含有比较多的水蒸气,遇体外冷空气时而液化,同时放出热量。

学生若是初见能否作出这样的分析还是值得怀疑的。首先从嘴里呼出的“白气”是什么?就难以弄清,其实呼出来的“气体”是看不见的,之所以是“白气”,原因是热水蒸气遇冷液化成小水珠,进而形成雾,看上去才成“白气”。

再有55摄氏度的保温杯设计是非常巧妙的,首先为什么是55摄氏度,因55度的热水人喝时“最适口”!不会太烫,也不会觉得凉。这种杯子有两个功能,一时接近100摄氏度的开水倒入杯中马上降温到55摄氏度就不再下降了,为什么?

是因为在夹层中装入一种熔点为55度的物质,常温20摄氏度左右时呈固态,倒入开水后,由于内层是导热的,迅速把热量导入夹层内的物质,使其升温到55度再使其熔化,吸收水传来的热量,当水温降到55度时,夹层中的物质全部熔化或还余一点没有熔化,形成固液共存。

这个杯子外层是隔热材料导致散热很慢,但还是要散热的,只是随着散热杯子降温,夹层内的“固液共存”体,其中的液体就会凝固,并放出一些热量,用以补偿散热进而保持杯内温度不变,直到夹层中物质全部凝固后方才降温,从而达到较长时间保温。

此类应用题尽管涉及的还是物态变化、吸热与放热现象,不过这些题目不是直接的问答,而是在具体场景中的应用分析。不仅要求理解物态变化规律及应用,而且要结合新设定的实际场景,通过高阶的逻辑分析,综合多种信息处理才能作出准确判断。

再一类就是半定量的实验分析,如沸腾现象观察与分析。尤其像“复沸”现象的分析,把沸点与压强这个考点联系了起来,可以深刻考查考生的分析应用能力。而在实验观测沸腾现象,作出记录,并绘制图象反映沸腾前后温度变化规律时。就要求考生全面掌握实验原理、操作及分析方法,属于综合能力的考查,难度还是有的。

能按课本与课堂教学的要求,积极参与现象观察,动手实验操作,从中习得观察方法,并培养起逻辑思考及判断的能力,能就会觉得丝丝入扣,学得很容易,掌握得也牢。

若你还是按小学学习的习惯,以记背为主,课前不预习,上课不互动,一切等老师讲,自已只是记与背。这样就会走向学物理的歧途,也许初期还能应付一些简单问题。随着学习的深入,渐渐就无法应对,进而全面落伍。

学习物理需要系统性构建知识系统,深刻理解相关规律,培养起高阶的逻辑思维能力,积极主动的观察分析自然现象,并试着加以分析,逐步提高分析能力。尽量多的联系实际,联系其它学科知识,培养综合分析应用能力与习惯。

相关参考

怎么判断吸热和放热(固液气三态互换,吸放热自有定规,初中物理解析之二——物态变化)

...赖以存在的必要条件。进一步研究发现,很多物质都有“固液汽”三态,它们间是可以互相转化,而转化过程也是有规律可循的。初中物理第二章就是研究这一神奇的物态变化。与前一章的声现象同样是自然科学的一大分支。研...

...射、地球重力以及地形地貌等下垫面因素。内因:水具有固液气三态相互转化的物理性质2.在太阳辐射下,不断地蒸发变成水汽进入大气,并随气流输送到各地,在一定的条件下形成降水回到地球表面,其中一部分被植物截留和...

气检测仪(新三菱硫氮氯碳全自动固液气测试仪NSXC-2100)

产品细节多功能断路器,实现漏电,过载保护,自动关机断电美国热电OEM电解池,高纯银电极,稳定无需电镀恒温式搅拌器控制电解池至15度,保证8小时工作稳定,并内置超长寿命无刷电机搅拌器经典双炉设计,轻松实现垂直炉...

...程理想化,液柱活塞平衡力,气体压强来衔接;三态变化固液气,了解材料与用途;掌握热学三定律,能量守恒不跑偏。以上内容由王庆波原创,引用请注明出处,不足之处请指正

...程理想化,液柱活塞平衡力,气体压强来衔接;三态变化固液气,了解材料与用途;掌握热学三定律,能量守恒不跑偏。以上内容由王庆波原创,引用请注明出处,不足之处请指正

洗涤剂乳化原理(2021年中考化学二轮复习第3讲-溶液的形成,溶解度)

考点一溶液的形成1.溶液的概念及特征【注意】①均一、稳定的液体并不一定是溶液,如水等。②溶液不一定都是无色的,如硫酸铜溶液为蓝色,氯化亚铁溶液为浅绿色。③溶液中未溶解的部分不能视为溶质。④溶液质量=溶质质量+...

洗涤剂乳化原理(2021年中考化学二轮复习第3讲-溶液的形成,溶解度)

考点一溶液的形成1.溶液的概念及特征【注意】①均一、稳定的液体并不一定是溶液,如水等。②溶液不一定都是无色的,如硫酸铜溶液为蓝色,氯化亚铁溶液为浅绿色。③溶液中未溶解的部分不能视为溶质。④溶液质量=溶质质量+...

热电偶温度计测温的基本原理(仪表知识分享:热电偶原理和故障处理方法)

一、热电偶测温基本原理热电偶是中高温区最常用的一种温度检测元件。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电偶的工作原理两种不同材料的导体或半导体A和B焊接...

热电偶温度计测温的基本原理(仪表知识分享:热电偶原理和故障处理方法)

一、热电偶测温基本原理热电偶是中高温区最常用的一种温度检测元件。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电偶的工作原理两种不同材料的导体或半导体A和B焊接...

工作原理及结构热阻通过使用物质的电阻随温度变化的特性来测量温度。热阻感温元件均匀地双缠绕在由细金属制成的绝缘材料制成的骨架上。当被测介质中存在温度梯度时,被测温度是温度传感元件范围内介质层中的平均温度...