梦见已逝爷爷的骨灰盒(娜塔莎·沃丁的寻根之路:“我一生都过着浮萍一般的生活”)

Posted

篇首语:人总要找点事情做,让自己忙起来,忙起来才知道生活不易,才明白平时的忧伤都是矫情。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了梦见已逝爷爷的骨灰盒(娜塔莎·沃丁的寻根之路:“我一生都过着浮萍一般的生活”)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

梦见已逝爷爷的骨灰盒(娜塔莎·沃丁的寻根之路:“我一生都过着浮萍一般的生活”)

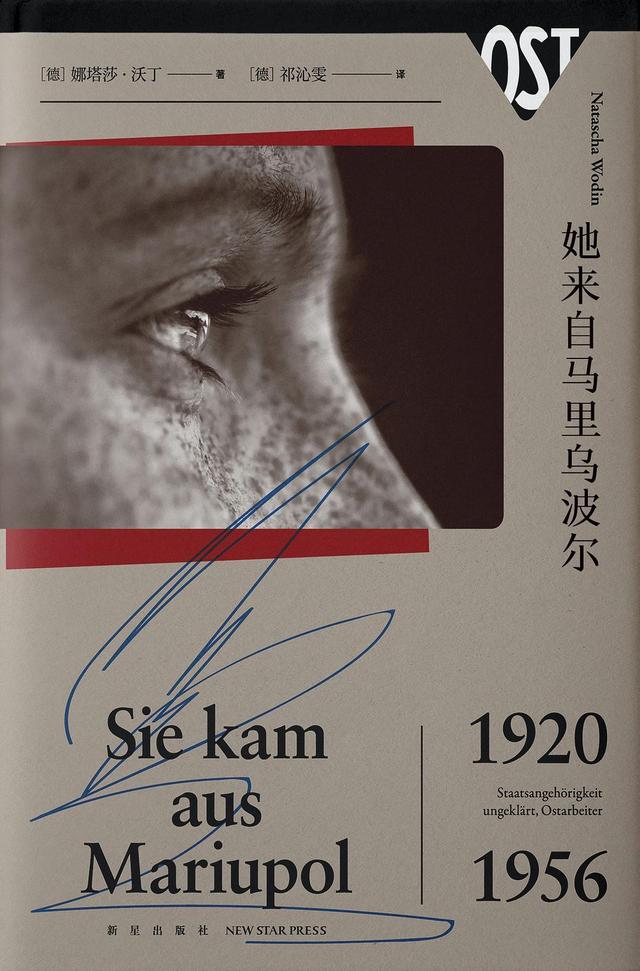

按:马里乌波尔,这座城市的居民曾经以捕鱼为业,和希腊人做交易,流经的卡利米乌斯河养育着一代代当地人。再到后来,乌克兰的重工业在此发展,人们建起了冶金工厂和高楼,它还有一个剧场、三座博物馆、两所大学。我们或许从未听过它的名字,直到在近日的炮火袭击中,马里乌波尔90%全市基础建设被炸毁,无数平民流离失所。

这里也是德国作家娜塔莎·沃丁的母亲成长至23岁的地方,是她寻找家族身世的关键之地。沃丁的父母生于沙俄,成长在前苏联,二战时期,他们被运输至德国成为“东方强制劳工”。这些强制劳工如同用后即弃的生产机器,一周苦力工作换不到一个圆面包的报酬,还被打上了下等人的烙印,若与德国人接触会受到残酷惩罚。而在前苏联,他们被看作服务敌国的叛徒,战后被遣返回乡的许多劳工都被送到了古拉格劳改营,留在德国的人则无法与苏联亲人联系。沃丁的父母身处异国与故乡的夹缝之中,从未和她透露过自身与家族的往事。

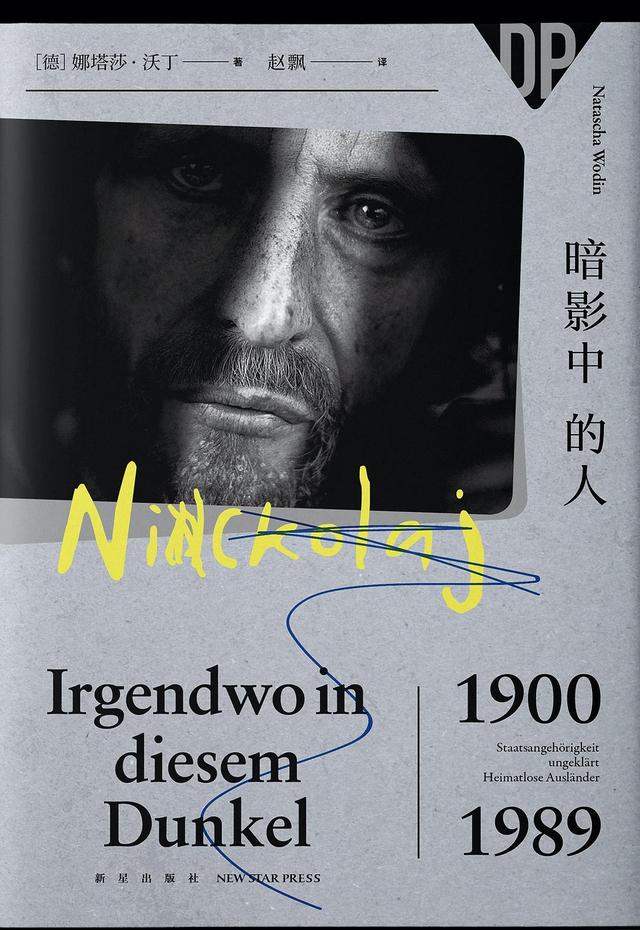

《她来自马里乌波尔》与《暗影中的人》是沃丁写作“马里乌波尔三部曲”系列的前两部作品,前者记录了沃丁追寻母系家族身世的经历,循着一个个微小线索——洗衣票上的地址、照片背后的名字、Google地图里的电话——破案般追溯出一代家族史,更从中睹见二十世纪的巨大动荡,此书的中文版于2021年推出之后广受好评。在第二部《暗影中的人》里,沃丁试图穿过父亲永恒的沉默,追寻他的生命线索。流离西德的父亲终日酗酒,始终抗拒德语世界,一生困苦的际遇让他面对女儿时只有冷漠、监禁与虐待,而在晚年的最后,女儿试图去理解他的一生。

《暗影中的人》中文版日前与读者见面,界面文化(ID:booksandfun)摘录其中段落,以飨读者。在这卷家族史里,我们看到历史洪流如何冲刷普通人的一生,也看到书写与讲述的深远意义。正如沃丁曾在界面文化的采访中所说:“那些无法说出口的遭遇和无力摆脱的创伤以一种恶魔般的力量控制着他们……这种不幸会传递给子孙后代。因此我们需要诉诸于口,开诚布公,一直并且一再地讲述,直到说出所有可以说的事,只有这样才能治愈创伤。”

《暗影中的人》

文 | [德]娜塔沙·沃丁 译 | 赵飘

现在我得知,其中一人和父亲同姓,是我的亲戚。显然,我找到了父亲的三个弟弟之一,鲍里斯,他娶了一位叫卡佳的女人,住在莫斯科郊区的卫星城。父亲为何要把他的地址藏在洗衣簿里,为何要对我隐瞒他仍与弟弟有联系这件事?

这位名叫卡佳的女人坐在门诊部的台阶上,靠看大门赚些退休金之外的钱。在这座巨型建筑物的衬托下,她渺小得如同蚂蚁一般。我们走近时,我察觉到她脸上那种莫斯科服务人员特有的冷淡表情。她同所有俄国老妇人一样又瘦又小,身穿白色工作服,头戴白色头巾,脸色苍白得如同身上的尼龙罩衫,一条爆裂血管形状的青紫色纹路横穿过她的脸颊。她用不友好的眼神表明,门诊部并不欢迎我们两个陌生人进入。她不曾预料到,我们不是要去门诊部,而是来找她的,也不曾预料到,站在她面前的是一个来自联邦德国的侄女。

作为曾经德国人手下的强制劳工,父亲在战争结束后留在德国,定居在了那个资本主义异国,即使在勃列日涅夫时代末期,他这样的人仍被视为卖国贼、叛国者。在一个罪责株连的国家,与他有亲属关系的人都不会得到好处。从一开始他就警告我不要去苏联,但在这里,我周围总是安静得出奇,从没有人盘问过我什么问题,就连我名义上应该住在酒店,而实际上却住在谢尔盖的公寓里长达数月这件事,也无人过问。父亲从未开口,但我多次毫发无损地回到德国,这个事实一定会让像他这样的反苏维埃人士起疑,怀疑我与克格勃有秘密联络。

这种背景之下,卡佳不愿同我交谈并不奇怪。在我向她做了自我介绍,并询问她的丈夫是否有一个住在联邦德国、名叫尼古拉的哥哥,她的封闭土崩瓦解,面露惊骇,这神色无疑是对我问题的明确回答。“我什么都不知道,”她一边摆手一边不断重复,“我什么都不知道。” 我在一张纸条上潦草写下我的名字和娜佳在莫斯科的电话号码,而她连这个也不愿收下。尽管如此,我还是趁她不注意悄悄把纸条塞到了她身上。

这次娜佳和我没能找到廉价的莫斯科出租车,我们乘地铁返回的。我周遭的一切都地动山摇。父亲是如何做到在德国找到他弟弟住址的? 他怎么可能在前苏联首都庞大的蜂窝房系统中精确定位到一扇具体的家门?为什么我从来不知道这扇门的存在?父亲对我隐瞒了什么? 我一生都靠幻想填补自己身世中的空白,现在现实帮我补上了这个空缺。叶丽落维塔·斯科布佐娃的诗句不禁浮现在我脑海;

在这所恐怖之屋,

我身陷无形、

永恒的枷锁,

却将感到振奋与慰藉

在被烟熏黑的角落,

迷醉、贫穷、远离光明,

我的人民生命中没有罪孽,

亦无上帝和主人。

我现在已经来到这些人民之中了吗? 娜塔莉亚·戈尔巴涅夫斯卡姬的诗被禁止出现在前苏联,她指的是如今这些生活在现代化板式住宅中的俄罗斯人民吗?我是这个群体的后代吗?我真的想找到自己的出身吗?我一生都过着浮萍一般的生活,已经习惯于此,不知自己是否还要寻根。

回到城里,我和娜佳挽着手走在特维尔大街上,花攀树的红色果实在莫色中闪烁着微光。这种果实一年前我夜里出门摘过,第二天放进了谢尔盖的棺木中。那阵子我又开始用俄语思考,做梦也是俄语。那时已经十一月了,返回德国之前,我去火葬场取回他的骨灰盒,开车载着它去了沃斯特里亚科夫斯科耶公墓。穿行在寒冷而雾气蒙蒙的墓地,我突然想起自己完全忘记了取消婚姻登记处的预约。我们花了一年半的时间收集各种文件,一次又一次在荒唐的卡夫卡式官僚制中绝望,对人们翘首以盼的婚姻加以阻挠就是它存在的意义,然后,当我们终于凑齐了所有文件,却根本没出现在婚礼仪式上。也许有人给我们打过几通电话,最后只好请下一对等候的情侣进入婚礼室。

穿过墓地的时候,我听见骨灰盒里有什么东西咯咯作响。我在想是不是那个相框吊坠,一件不值钱的首饰,我在葬礼上把它从颈间扯下,当作自己的象征跟花楸果一起放进了棺木中。我很诈异它竟然没被偷走,就连坟墓中的鲜花都不见了踪影。与我交谈的一位墓地工人用铁铀在谢尔盖父母干硬的坟土中控了一个洞。我把装有骨灰的陶缸放进洞中,捧起土盖住洞口,把它压实。此刻,天空下起了初雪,雪人花薄如蝉翼,洋洋酒酒。

当天晚上,叔叔鲍里斯还是给我打了电话。他立刻明白了我是他哥哥的女儿,邀请我去家里做客。他一定是个勇敢的人一一一名苏联公民未经许可在家中接待西方国家的客人,势必会遭遇麻烦。两天后,当我再次踏入那个已经熟悉的家门时,我还是四下张望,因为担心街区监察员的目光会尾随着我。

漆成灰色的房门又一次打开,这次站在门后的是一个男人,看他的长相,显然就是我父亲的弟弟。他们看起来一模一样,中等身高,身形瘦弱,只不过他有一双温暖的蓝色眼睛,脸上还有笑纹。他穿着草绿色衬衫,戴着圆形黑框眼镜。所有这些都是我以迅雷不及掩耳之势打量到的,因为在生平第一次拜访亲人的路上,我的肠胃突然翻江倒海。当我手里拿着一瓶从外汇商店买来的可笑的克里米亚香槟,乘电梯去往十层时,我已经预料到了最坏的情况,那就是我人还在门口,就不得不向叔叔问出第一个问题: 洗手间在哪儿。尽管非我本意,我还是用最尴尬的方式让他知道了这次相见多令我激动。

上过洗手间后,肠胃里的动静瞬间消停了下来。我在叔叔对面坐下,房间整理得一尘不染,墙上贴着流行的苏联巴洛克风格壁纸。他的妻子卡佳没在家,她把空间留给了丈夫和他那从天而降的侄女,坐车去了位于同一城区的妹妹家。桌上放着一锅前土豆配熏肉和洋葱,一小盘切成薄片的萨拉米香肠,一碗西梅,还有黑面包和一瓶伏特加一一在苏联,这应该是一餐盛宴了。为了买萨拉米香肠和西梅,卡佳或她丈夫可能排了很长时间的队。

我了解到,父亲早在六十年代就通过叔叔的公司找到了他。因为叔叔战前就在那里工作,所以父亲知道这个地址。他们之间断断续续联络了好些年,不过现在已经结束了。叔权知道我和妹妹的存在,但他不知道我经常往来莫斯科已经很多年,甚至在那生活了一段时间。同样令他惊讶的是,我对父亲与他的联系一无所知,还在没有父亲帮助的情况下找到了他。

他向我保证,他从未因与父亲的联络而遇到有麻烦。恰恰相反,他先是被提升为公司的领班,后来又升为工长。起初,他们跟两个儿子在公共公寓住了很长时间,早上还要排队上洗手间,后来终于分到了自己的公寓。当我猜想两位老人住在这么小的房间会颇为不便时,叔叔似乎还为他这所配备立厨房和浴室的现代化住宅而自豪。他向我承认,他有一个儿子是个酒鬼加废物。另外一个则读了一所精英学校,会说五种外语,还在外交部担任口译员。

我很惊讶。一名经常与外国人打交道的外交部口译员,毫无疑问会受到克格勃监视。一个像我这样的堂妹是他绝对承受不起的,更别提作为访客出现在他父亲家中了。本来我也好奇了好一会儿,我究竟来到了一个什么地方。在我对面的电视机上摆放着一座列宁石膏半身像——一个充注意识形态色彩的量产劣质艺术品, 摆放它是每个爱国苏联家庭的义务,但在这个家,这项义务的完成度远远超额了。电视后面的墙上挂着装衬起来的斯大林肖像,那位笑容和善、留着大胡子的苏联大元帅、人民之友,他在这个家显然是守护神一般的存在。即便是最保守的苏联公民也早在几十年前就摘下了家中的斯大林肖像。我的叔叔是那种渴望回到旧时代的斯大林拥趸吗? 这如何与父亲这名坚定的斯大林仇恨者的世界观相符?从我记事起,这种仇恨就占据了父亲的身心,似乎这就是他活着的意义,他最大的热情所在,他没有一天停止发泄过,直到现在,我仍然能从他日渐衰弱的呼吸中感受到。有时我在想,这种仇恨正是阻碍他死去的力量源泉,尽管他已满身病痛,年老体衰,恨依然无情地支撑着他活下去。从这个意义上说,他的弟弟鲍里斯一定是他天敌一般的存在。又或者,电视机上方的肖像画根本不代表信仰?它之所以还在墙上挂着,也许是因为叔叔从某个时刻起不再紧追时代潮流,也停止了更换墙上规定的肖像画?

据叔叔说,父亲的另外两个弟弟都已去世。其中一人是红军高级军官,战争结束后立刻被枪决了——这是不少被斯大林指控在战争中叛逃或犯错的军官的命运。另一个很早就沉迷酒精,从未成家,死在了一家养老院。在苏联,大多数老人与自己的孩子或其他亲人一起生活,养老院则是类似疗养院的地方,到那去的只有孤身一人或出于某种原因退出代际契约的老人。在那里,老人们会由于极度缺乏营养和护理而慢慢死去。父亲的那位弟弟从养老院的窗户跳了下去,自己结束了这场折磨。

叔叔起身,从抽履里拿出一叠信递给我。我认出了信封上父亲的字迹,他的字规整有力,背面还有我们过去在难民楼的住址。我的心提到了嗓子眼儿。此刻,我终于要第一次走进父亲的内心,了解他那些我曾经一无所知的想法和感受了吗?然而,即使在写给弟弟的信中,我仍然看不透他。信中只有一些无关紧要、内容空洞的话,关于天气的消息,以及生日和节日祝福。父亲只在一封信中追忆了很多,并为德国大唱赞歌,声称苏联宣传的资本主义制度下群众陷人贫困这件事与事实截然相反。

一切都令我越来越费解。父亲不知道他的这些言论会让自己的弟弟陷于危险吗?多年来,叔叔怎么可能如此畅通无阻地与一个叛国还歌颂敌国生活的哥哥联系?叔叔不仅没被禁止这样做,甚至得到了资助,他的儿子被允许在一所精英学校读书,并被录取为外交部工作人员。所有这些说明了什么?叔叔是一个如此忠诚、热忱的苏维埃政权仆人吗,以至于可以放心地让他与敌人接触?又或者,这些通信之所以得到批准,只是为了暗中监视父亲?

我继续读下去,看到了妹妹的名字。这里提到的不是她本人,而是我父亲的母亲。父亲以他母亲的名字命名了小女儿。他是遵循俄国惯例,还是出于对母亲的爱才选择了这个名字?也许在无限长的一段时间之前,他曾经真正爱过某个人?这个女人在伏尔加河畔的卡梅申嫁给了一个叫雅科夫的男人,生下四个儿子,年纪轻轻便与丈夫同时死于斑疹伤寒。会是她吗?我从意识到过,我还有两位祖母。而今,其中一人仅以命名的形式存在着。妹妹知道自己继承了谁的名字吗?

在这叠信件的最底部,是父亲写的第一封信,信中他告知弟弟,自己的妻子在河里游泳时滑水身亡。他称她为“一个真正意义上的纯洁女孩",他们在战争期间相识于马里乌波尔。关于他逃亡或被驱逐至德国的事,信中只字未提,但是第一次,我看见了他眼中的母亲。他笔下的"一个真正意义上的纯洁女孩”是什么意思?这种纯洁,与他曾经在我身上坚决守护,同时又想据为已有,以便其他人无法得到的,是同一种吗?纯洁的年轻女性是他的嗜好所在吗?这便是他与小自己二十岁的母亲结婚的秘密吗?起初他对她展开攻势,然而,激情消退过后,她就变成了他的负担,为了让我那纯洁、弱小、不安又绝望的母亲活下去,身处异乡、自己尚且一筹莫展的父亲必须每天把她带在身边。她的投河,是不是终究还是帮了他一把?又或者,父亲太分裂了,他可能真的认为母亲是在享受夏日游泳时涡水身亡?他之所以会称赞德国,可能是因为有一部分的他不仅对妻子的自杀毫不知情,而且对强制劳动、集中营和自己作为斯拉夫人的低人一等,对贫穷、对生存问题的持续担忧和在德国养老院的孤独感通通一无所知?

叔叔再次起身,从抽屉里翻出一张明信片大小的照片放在我面前的桌子上。我没看惟一这是一张老旧的黑白照片, 上面是年轻的一家人。过了一会儿我才明白过来,诧异自己竟没有早想到这一点。我曾想象过关于父亲在苏联那段过去的种种可能,包括最不可能、最离奇的那些,但有一件显而易见的事我却从未想到过:一个四十四岁结婚的男人,可能并不是人生中第一次结婚。尤其是在苏联这个人人都早婚的地方,往往还是半大孩子时人们就步人了婚姻,哪怕只是为了拥有自己的公寓,或者在双方父母狭小的公寓里至少有一个共同的栖身之处,一个情爱场所,否则他们能去的地方只有城市的公园里或昏暗的门廊下。人们结婚,生子,离婚又再婚,仅仅是因为艰难的日常生活令人难以独自应对。

但我从未在父亲身上看到这些。在我看来,他一直像一棵独木,离群索居,尽管也许是来到德国后他才变成这样的。小时候,我对自己的父亲不仅是俄国人,而且还如此年老这件事感到羞耻。有时我会对外讲他是我的祖父。

在照片中,我看到了他和他的第一任妻子,叔叔告诉我她是犹太人,还有他的前两个孩子。我认出了他,却又好像认不出:一个三十岁上下的年轻男人,面容阳刚,身形瘦削而有力。他跷着腿笔直地坐在凳子上,脚蹬一双时髦的纽扣靴,头戴一顶漂亮的小圆帽。他的样子看起来有些鲁莽,我可以想象他努力工作来维持生计,而且很会跳舞。一名颇有魅力的俄国年轻男子,如果有一把手风琴,他就能演奏肖斯塔科维奇那首著名的华尔兹《在满洲的山岗上》 。

他身旁的架子上坐着一个脸红扑扑、胖嘟嘟的小女孩,头戴一朵大大的俄式蝴蝶结,母亲以前也总给我系上一朵。架子另一侧站着一个年轻女人,一头深色头发,别有风情,深色眼眸中露出一抹有些羞涩的浅浅笑意。她手边是一个六岁左右的男孩,穿着一身儿童水兵服,手提花篮。

我看着这张照片,想不通它意味着什么:我的母亲不是父亲的第一任妻子,我也不是他的第一个孩子,而是第三个。我在嫉妒吗?我在意自己是不是父亲的长女,是不是他唯一家庭的成员吗?还有另一个疑问在我心中升起:他是因为在战争期间遇见了我母亲所以才离开了当时的妻子和和孩子吗?当德国人在乌克兰大肆屠杀犹太人的时候?当毒气车驰骋在大街小巷,两天之内,三万三千多名犹太人被驱赶至娘子谷后被开枪射杀,平均每小时超过六百人死亡的时候?他是在此时与一个小自己二十岁的女人一起前往屠杀者的国度吗?这就是父亲的秘密和他沉默的中心吗?又或者,是我带着可怖的怀疑冤枉了他?当他四十三岁那年在马里乌波尔遇见我母亲时,他的第一段婚姻是不是早已结束?

显然叔叔知道答案,但他沉默不语。在我不得不承认自己对父亲的苏联生活一无所知后,他似乎有些后悔给我看了这张照片。“如果你父亲什么都没告诉你, ”他说道,“那么我也不能告诉你任何事。”第一次,我对面坐着一个可以照亮重重疑问暗影的人,他却不愿开口。我几乎乞求着叔叔,几乎落下泪来,但他不为所动,坚定站在自己兄长一边。因为过去我不曾了解,所以现在我也无权知晓。父亲的沉默如同水面上的波纹一样扩散开去,一直延伸到了这间莫斯科的俄式小屋。

本文书摘部分节选自《暗影中的人》第八章,较原文有删改,经出版社授权发布。

相关参考

...结,这也表示你的内在有探索潜意识的愿望和想法。梦中骨灰盒也有另外的含义。骨灰盒是装失去之人骨灰的器物,人们之所以这样做,是为了保留逝去之人的一

热点追踪亲人团聚:一幕幕让人泪目今年国庆中秋“双节”同庆,不少人选择回家陪伴家人。短暂相聚后又要分别,亲情是那最放不下的牵挂……孙女回家,爷爷激动泪奔近日,山东青州在外地上学的女孩李笑瞒着家人,临时放...

...山路上的荆棘,我们一行人来到了爷爷奶奶的墓前。面对已逝的前辈,我们所有人都肃然起敬,对着他们的坟墓深鞠躬。爸爸递给我一根点燃的香,看着那袅袅上升的烟雾,爷爷奶奶的音容笑貌仿佛浮现在我的眼前,回想起

...山路上的荆棘,我们一行人来到了爷爷奶奶的墓前。面对已逝的前辈,我们所有人都肃然起敬,对着他们的坟墓深鞠躬。爸爸递给我一根点燃的香,看着那袅袅上升的烟雾,爷爷奶奶的音容笑貌仿佛浮现在我的眼前,回想起

梦见抽下水道的污水(一线跨千年:昔日客家迁徙之路,今日全面小康通途)

“人慌慌而游走、风飒飒以南迁。”880多年前,宋人钟舆拖家带口、赶着130只鸭子,跋山涉水、餐风饮露,南迁赣州深山开荒时,艰辛备至。今天,翻开中国地图,与客家人钟舆南迁之路同样走向,纵贯南北的钢铁动脉——赣深...

流放之路太阳军卫光环(两个皇帝的奇遇人生:相似的开场,不同的结局,是谁改写了他们的剧本?)

...都是在十几岁的年纪被立为皇太孙。他们有着同款强悍的爷爷,有着一样早逝的父亲,还都有一位造反的叔叔。就连他们的智囊团,都像是统一配发的……开场如此相似的两位皇帝,如何走出不同的结局?又是什么在影响着他们...

流放之路太阳军卫光环(两个皇帝的奇遇人生:相似的开场,不同的结局,是谁改写了他们的剧本?)

...都是在十几岁的年纪被立为皇太孙。他们有着同款强悍的爷爷,有着一样早逝的父亲,还都有一位造反的叔叔。就连他们的智囊团,都像是统一配发的……开场如此相似的两位皇帝,如何走出不同的结局?又是什么在影响着他们...

梦见自己和老表吵架(湖北“信义油匠”15年还清3000斤油债)

油坊烧了账本在他曾两次重病卧床老来丧子历经艰辛靠着勤劳与坚韧一斤、两斤地兑付乡亲们的油料在十堰丹江口市一本翻了15年的账本记载了一位80岁的老油匠诚信的“还油之路”视频加载中...十堰丹江口市茅腊坪村村民王金...

...、拿破仑溃退等。通过对四大家庭以及安德烈、皮埃尔、娜塔莎在战争与和平环境中的思想和行动的描写,展示了当时俄国社会的风貌。作者将“战争”与“和平”的两种生活、两条线索交叉描写,构成一部百科全书式的壮阔史...

...、拿破仑溃退等。通过对四大家庭以及安德烈、皮埃尔、娜塔莎在战争与和平环境中的思想和行动的描写,展示了当时俄国社会的风貌。作者将“战争”与“和平”的两种生活、两条线索交叉描写,构成一部百科全书式的壮阔史...