斗普通斗(从唐朝就开始流行的斗蟋蟀,为何如今却不常见了?与其历史有关)

Posted

篇首语:实践是知识的母亲,知识是生活的明灯。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了斗普通斗(从唐朝就开始流行的斗蟋蟀,为何如今却不常见了?与其历史有关)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

斗普通斗(从唐朝就开始流行的斗蟋蟀,为何如今却不常见了?与其历史有关)

蟋蟀是中国本土生物。

它在我国分布范围极其广泛。

尤以黄河以南地区的蟋蟀数量最多且发育最好。

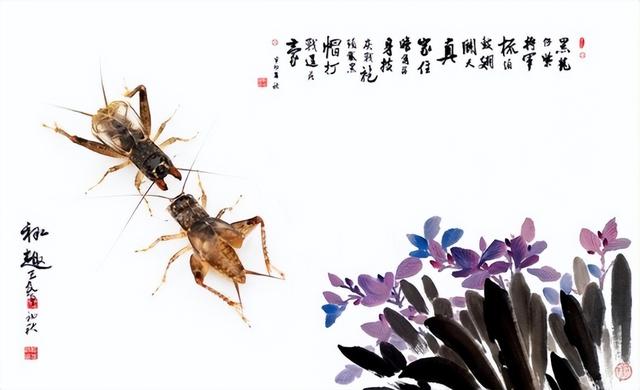

中国民间一般称呼蟋蟀为“蛐蛐”。

比较正式的诗词文章当中则将之冠以“促织”的雅号。

而斗蟋蟀在中国同样拥有相当漫长的历史。

这是一项极具中国特色的民俗活动。

所谓斗蟋蟀,就是利用雄性蟋蟀保卫领地或者争夺配偶权的天性,让它们在有限的空间内相互搏杀直至分出胜负。

只不过,由于蟋蟀的寿命相当短暂,斗蟋蟀的观赏时间往往局限在秋末短短数月内。

因此斗蟋蟀也有“秋兴”的雅称。

七月在野,八月在宇

关于蟋蟀的文字记录最早可以追溯到先秦时期。

我国现存最早的诗歌总集《诗经》当中即有《蟋蟀》一篇。

“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。”

其主要描写了蟋蟀在不同季节的生活习性。

此后蟋蟀也经常出现在中国文人的诗词文章当中,似乎颇受中国文人的喜爱。

虽然中国人很早就认识到蟋蟀的存在。

但是比较系统的斗蟋蟀活动直至唐代才逐渐形成。

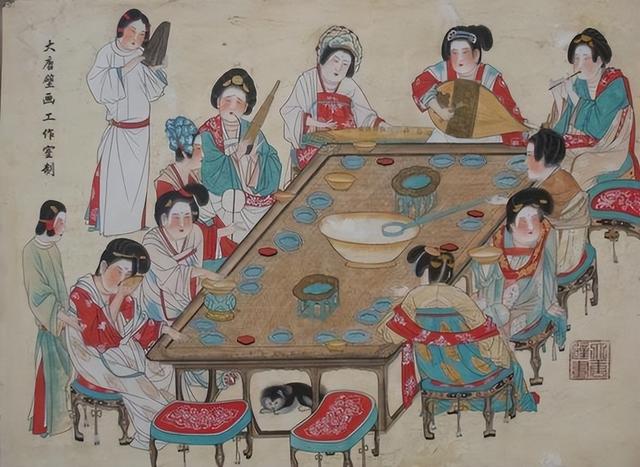

唐代开元天宝年间,由宫廷内部开始的饲养蟋蟀、听取虫鸣的雅好逐渐在社会上流传开来。

普通百姓之间也开始流行饲养蟋蟀玩耍。

事实上,唐代饲养蟋蟀异常考究。

达官显贵者往往将蟋蟀养于用象牙雕刻的笼饰之中。

普通百姓也会使用装饰有诗文图案的瓷罐蓄养。

因此,唐代饲养蟋蟀一直被认为是陶冶情操的文化活动。

这种观点也深刻影响了唐以后的斗蟋蟀活动。

《开元天宝遗事》:“每至秋时,宫中妃妾辈皆以小金笼提贮蟋蟀,闭于笼中,置之枕函畔,夜听其声。庶民之家皆效之也。”

随着蟋蟀饲养的普及,斗蟋蟀的活动也逐渐兴起。

唐代的斗蟋蟀活动被称作“斗蚤”。

其主要流行于宗室贵戚之间、

流传范围也局限于富有的京师一带。

唐代的斗蟋蟀活动带有很强的赌博性。

斗蟋蟀时,蟋蟀主人往往需要豪掷千金作为博彩筹码。

宋代以后,斗蟋蟀作为一项文人间陶冶情操的娱乐活动被保留下来。

如苏东坡、黄庭坚等著名文学家也纷纷参与进斗蟋蟀的活动当中。

黄庭坚甚至总结认为蟋蟀有五大特性:“鸣不失时,信也;遇敌必斗,勇也;伤重不降,忠也;败则不鸣,知耻也;寒则归宁,识时务也。”

因此斗蟋蟀属于有益身心健康的活动。

不仅如此,宋代开始,普通百姓也逐渐参与进斗蟋蟀的活动当中。

但是,不同于文人间斗蟋蟀的文化符号意味。

宋代民间斗蟋蟀和唐代一样,具有很强的赌博性。

彼时,斗蟋蟀活动并不讲究,往往于墙根角落处摆上陶制或瓷制的罐子即可开始。

只是,斗蟋蟀的盛行让蟋蟀的身价水涨船高。

长此以往,民间逐渐研发出一套挑选蟋蟀的方法。

那个时候,不同品相的蟋蟀价格也天差地别。

与其说宋代民间的斗蟋蟀是一种文化活动,不如说此时斗蟋蟀已经是具有一定博彩性质的娱乐活动。

《燕京岁时记》:“七月中旬则有蛐蛐儿,贵者可值数金。”

等到明代以后,斗蟋蟀活动在民间进一步普及。

明宣宗对于蟋蟀的酷爱,让他有着“促织天子”、“蟋蟀皇帝”的戏称。

甚至清人蒲松龄在《聊斋志异》当中,特别写有《促织》一篇。

以此来讽刺明宣宗对斗蟋蟀的热爱。

皇帝对斗蟋蟀的迷恋在很大程度上影响了明代普通人对斗蟋蟀的态度。

因此,明代斗蟋蟀的流行范围和受众都达到史无前例的程度。

大江南北、男女老少均表现出对斗蟋蟀的迷恋追捧。

斗蟋蟀已经成为明代社会风气的一部分。

而清代则延续了明代以来对斗蟋蟀活动的追捧。

传闻光绪年间,慈禧太后每每必在重阳节前后于颐和园斗蟋蟀。

可见当时斗蟋蟀活动在民间的广为流传。

这种对斗蟋蟀的喜好一直延续至民国时期。

解放前的北平庙会当中,仍然随处可见斗蟋蟀的踪影。

九月在户

虽然斗蟋蟀在中国有着悠久的历史,但是真正属于斗蟋蟀的黄金时代,必须首推明清二朝。

纵观明清数百年历史,上至宗室贵戚下至平民百姓,无一不对斗蟋蟀表现出强烈的爱好。

民间甚至围绕斗蟋蟀编出了许多耳熟能详的故事传说。

例如对明宣宗“促织天子”的调侃,对宁阳蟋蟀斗慈禧的讽刺故事。

可见,当时人民对于斗蟋蟀的喜爱。

只不过,明清时期的斗蟋蟀的确做到了雅俗共赏、老少咸宜。

文人斗蟋蟀讲求雅兴,多求趣味观赏。

普通人斗蟋蟀则重视娱乐,多要激烈好玩。

成年人围绕蟋蟀往往出现赌博争斗,观赏者颇多,赌资也颇丰。

儿童则在田间草头捉上几只蟋蟀,聚在一起嬉笑吵闹。

斗蟋蟀成为贯穿整个明清社会的娱乐活动,成为中国民俗的一部分。

明清时期斗蟋蟀的兴盛很大程度上需要归功于斗蟋蟀的系统化运作。

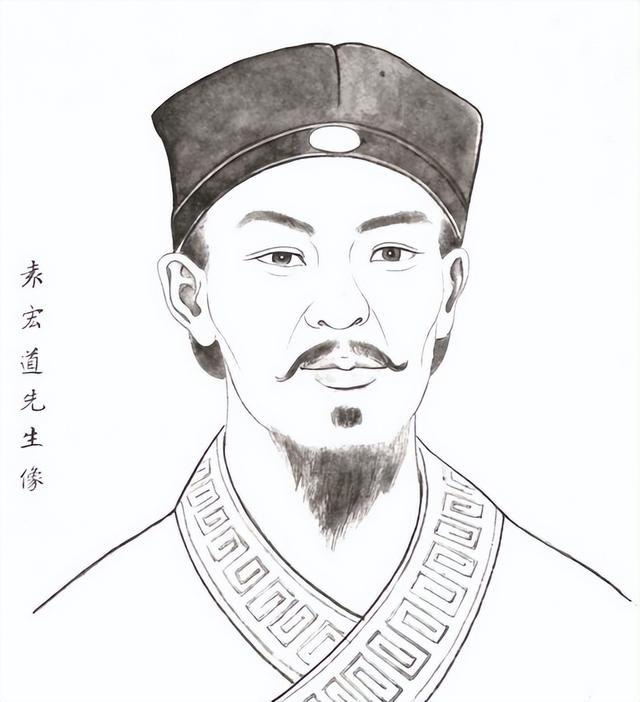

最早系统研究斗蟋蟀的文章为南宋著名奸相贾似道所作的《促织论》。

在此书中,他系统地从斗蟋蟀的种类、斗蟋蟀的斗法等多方面介绍了斗蟋蟀活动。

明代的袁宏道等人又在他的基础上进一步细化研究如何斗蟋蟀。

此举使得斗蟋蟀从自发的民间娱乐摇身一变,成为有系统理论的大型民俗。

实际上,明代斗蟋蟀的流程相当复杂。

其有“斗口者勇也,斗间者智也”两种斗法,并且有专人负责帮助引导斗蟋蟀,谓之“打草法”。

不仅如此,按照受众的社会阶层,明代斗蟋蟀还开发出适合不同人群的玩法。

市井小儿往往聚在草堆间自娱自乐;

富家贵戚习惯开设专场的玩法,有余兴者甚至会给每只蟋蟀定名。

而清代的斗蟋蟀活动则比明代更加复杂。

当时,清朝人对于蟋蟀的选取已经总结出系统的规律。

合格的蟋蟀必须没有“四病”(即仰头、卷须、练牙、踢腿)。

而后,众人又根据蟋蟀的前额、眼睛等部位,将蟋蟀划分为不同等级。

非但这样,蟋蟀的外观颜色也会对蟋蟀的品级造成极大影响。

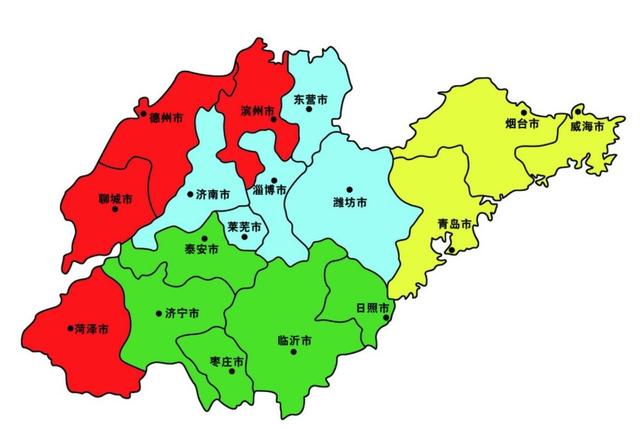

更加令人新奇的是,蟋蟀的产地往往也存在严格要求。

由于黄河以南地区较为适合蟋蟀生长发育,清代主要的蟋蟀产区集中于山东一带。

尤以山东宁津和宁阳二地所产的蟋蟀最受欢迎。

不过,虽然上等蟋蟀的主要产地集中在山东地区。

但斗蟋蟀的活动,却遍布明清两代的大江南北。

明清两代斗蟋蟀最为盛行之时,各地均设有专门的用于斗蟋蟀的场所。

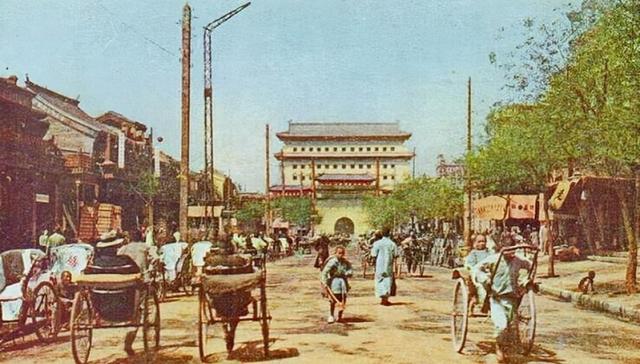

在北京,宣武门一带曾经是专业斗蟋蟀爱好者的主要聚集地。

江苏各地的城镇往往也会定期举办斗蟋蟀的集会供民众取乐。

某些地区甚至成立了蟋蟀研究会,让许多斗蟋蟀爱好者聚集在一起,共同研究斗蟋蟀的奥妙法门。

而这种对斗蟋蟀的热衷还催生了蛐蛐罐的兴起。

明清两代的蛐蛐罐包括泥质、陶质、瓷质等。

其一般装饰有精美的图案,不少珍品目前仍然留存于世。

总的来说,明清时期的斗蟋蟀已经发展成为拥有上下游产业的合格商业活动。

广泛的参与度让斗蟋蟀在明清历史中拥有重要地位,成为许多人了解明清的特色文化符号。

十月蟋蟀入我床下

明清以后至解放前这一段相当长的时间内,斗蟋蟀一直是备受民间喜爱的娱乐活动。

上世纪头三十年代,斗蟋蟀仍然是老北京重要的日常娱乐活动。

彼时,有“老北京一乐,中秋斗草虫”的说法。

在北京许多地标建筑附近,也均有专门斗蟋蟀的擂台。

只是到了解放后,斗蟋蟀一道被认为是玩物丧志的代表,逐渐不再成规模。

但在很长时间内,斗蟋蟀还是田间草头的娱乐活动。

几个小孩子聚在一处斗蟋蟀,成为很多老一辈人最美好的童年回忆。

而斗蟋蟀真正淡出人们的视野是改革开放以后的事情。

随着人民物质生活水平的提高,人们的娱乐方式越来越丰富,斗蟋蟀不再是为数不多的快乐源泉。

千禧年之后互联网和移动电子设备的普及,让普通人拥有了更为廉价便捷的娱乐方式。

简陋的斗蟋蟀显然比不上精心设计的声光动画。

大多数人自然而然丧失了对斗蟋蟀的兴趣。

同时,气候环境的变化也让野生蟋蟀数量越来越少。

捕捉蟋蟀的难度增加让儿童更加难以提起对斗蟋蟀的兴趣。

这部分从小远离蟋蟀的儿童成年之后,自然也不会再主动接触斗蟋蟀。

于是潜移默化之间,斗蟋蟀最终被社会淡忘。

即便千禧年前后斗蟋蟀曾经一度回光返照。

但由于斗蟋蟀过程当中伴随着强烈的赌博属性,各地政府对此纷纷采取了严厉打击的态度。

这使得斗蟋蟀最终成为少数人小圈子里不成气候的娱乐。

结语

作为曾经给中国普通人带来许多快乐的民俗活动,斗蟋蟀是很多人理想当中对于过去美好生活的象征。

尽管斗蟋蟀已经消失在了我们的日常生活当中。

但是它曾经带来的欢乐将永远留在历史上。

人们也会记得曾经斗蟋蟀的欢乐往事。

斗蟋蟀的兴盛和消失都是时代的选择。

对此过分开心或者难过都是没有必要的。

现代人如果想要追忆过去,也不妨买上几只蟋蟀,用一只精美的蛐蛐罐装着,三五好友聚在一起欣赏斗蟋蟀,倒也不失为一件乐事。

参考文献

《明史》

《万历野获编》

《明实录》

相关参考